○処務規則

昭和51年7月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行政組織(第3条―第7条)

第3章 事務決裁(第8条―第15条)

第4章 文章の管理(第16条―第41条)

第5章 その他(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 職員は、すべての事務を迅速かつ適確に処理し、住民に対しては親切ていねいでなければならない。

第2章 行政組織

(班)

第3条 事務局設置条例(昭和51年条例第3号)第2条に規定する課の事務を分掌させるため、次の班を置く。

総務課 総務班

(会計課)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計課を置き、会計管理者の権限に属する事務を分掌させる。

(班の分掌事務)

第5条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務班

(1) 公告式に関すること。

(2) 組合議会の招集及び提出議案の総括に関すること。

(3) 広域行政の調整に関すること。

(4) 条例、規則、規程等の制定、改廃及び告示に関すること。

(5) 職員の任免、服務及び賞罰に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 職員団体に関すること。

(8) 財政計画に関すること。

(9) 予算の編成及び執行に関すること。

(10) 分担金及び負担金に関すること。

(11) 補助金及び組合債に関すること。

(12) 広報に関すること。

(13) 臨時的任用職員、会計年度任用職員に関すること。

(14) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(15) 職員の給与及び共済に関すること。

(16) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(17) 公務災害補償等に関すること。

(18) 公印の管守等に関すること。

(19) 物品の調達、検収及び処分に関すること。

(20) 社会保険及び雇用保険に関すること。

(21) 清掃施設の施設整備に関すること。

(22) 養護老人ホームの施設整備に関すること。

(23) 特別養護老人ホームの施設整備に関すること。

(24) 広域行政センターの管理運営に関すること。

(25) 家畜保冷施設に関すること。

(26) 産学共同研究センターに関すること。

(27) 公有財産に関すること。

(28) 統計の作成及び資料収集に関すること。

(29) その他財務に関すること。

(30) 他の課の主管に属さないこと。

会計課

会計班

(1) 現金、有価証券及び物品の出納管理に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(5) 決算の調整に関すること。

(6) その他の会計事務に関すること。

(職員の職)

第6条 事務局に次の表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は職務内容欄に定めるところによる。

号 | 職名 | 職務内容 |

1 | 局長 | 上司の命を受けて、組合の事務をつかさどり、所属職員を指揮及び監督する。 |

2 | 次長 | 局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。 |

3 | 課長 | 上司の命を受けて、課の事務を掌理する。 |

4 | 課長補佐 | 課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。 |

5 | 主任 | 上司の命を受けて、主務をつかさどる。 |

6 | 主事 | 上司の命を受けて、事務をつかさどる。 |

7 | 技師 | 上司の命を受けて、技術をつかさどる。 |

2 事務局及び施設に主幹、主席参事、参事、主席主査及び主査を置くことができる。

3 主幹、主席参事、参事、主席主査及び主査は、特に命じられた事務に従事する。

第7条 施設に施設長ほか必要な職員を置き、その職務については別に定める。

第3章 事務決裁

(管理者決裁事項)

第8条 管理者が決裁する事項は、次のとおりとする。

(1) 組合行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 議会に提出する議案、同意、諮問、承認、報告及び専決処分に関すること。

(4) 条例、規則、規程その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(5) 重要な公示、公告、公表、申請、回答及び通知に関すること。

(6) 重要な事業の計画及び実施に関すること。

(7) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

(8) 予算の編成に関すること。

(9) 財産の取得及び処分に関すること。

(10) 組合債の申請に関すること。

(11) 1件100万円を超える寄附金の採納に関すること。

(12) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

(13) 局長以上の者の旅行、休暇、欠勤及び私事旅行の届出に関すること。

(14) 使用期間が1年を超える行政財産の目的外使用許可に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属する事項に関すること。

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 方針が確定している組合行政の執行に関すること。

(2) 次長、課長及び施設長(以下「課長等」という。)の旅行命令、職員の宿泊を伴う旅行命令に関すること。

(3) 課長等の時間外勤務、休日勤務命令に関すること。

(4) 課長等の年次有給休暇の確認及び私事旅行の届出に関すること。

(5) 局長以外の職員の6日以上の服務専念義務の免除(以下「服務免除」という。)、特別休暇、病気休暇及び療養休暇の承認に関すること。

(6) 職員の組合休暇の承認、局長以外の職員の介護休暇の承認に関すること。

(7) 定例的又は軽易な事項の告示、公告及び公表に関すること。

(8) 臨時的任用職員、会計年度任用職員の任用に関すること。

(9) 諸収入金の納入督励及び督促に関すること。

(10) 1件100万円以下の寄附金の採納に関すること。

(11) 使用期間が1年以内の行政財産の目的外使用許可に関すること。

(12) 課長等の事務引継に関すること。

(13) その他専決することを妥当と認められるもの

(会計課長の専決事項)

第9条の2 会計課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 100万円未満の支出に関すること。

(2) 1,000万円未満の収入に関すること。

(3) その他専決することを妥当と認められるもの

(総務課長の専決事項)

第10条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の服務に係わる諸願い及び届の処理に関すること。

(2) 市町村職員共済組合、市町村総合事務組合その他法令に基づく諸届等に関すること。

(3) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当等の認定に関すること。

(4) 職員の6日未満の服務免除、特別休暇及び療養休暇の承認に関すること。

(5) 職員の3日以上6日未満の病気休暇の承認に関すること。

(6) その他専決することを妥当と認められるもの

(課長共通専決事項)

第11条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担をすること。

(2) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の年次有給休暇の確認に関すること。

(5) 所属職員の特別休暇のうち夏季休暇の承認及び3日未満の病気休暇の承認に関すること。

(6) 所属職員の私事旅行の届出に関すること。

(7) 人夫、作業員等の雇用に関すること。

(8) 所属職員の事務引継に関すること。

(9) 重要でない報告、進達及び副申に関すること。

(10) 文書の編集に関すること。

(施設長の専決事項)

第12条 施設長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担をすること。

(2) 所属職員の1日の旅行命令に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(4) 所属職員の年次有給休暇の確認に関すること。

(5) 所属職員の特別休暇のうち夏季休暇の承認及び3日未満の病気休暇の承認に関すること。

(6) 所属職員の私事旅行の届出に関すること。

(7) 人夫、作業員等の雇用に関すること。

(8) 所属職員の事務引継に関すること。

(9) 軽易な事項に属する報告、調査、照会及び回答に関すること。

(代決)

第13条 管理者が出張又は休暇その他事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、副管理者がその事務を代決する。

2 管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその専決事項を代決する。

4 事務局長及び次長がともに不在のときは、総務課長がその専決事項を代決する。

第14条 前条の規定により代決できる事項は、至急に処理しなければならない事項に関するものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事項については、代決することはできない。

2 代決した事項についてはあらかじめ指示されたものを除き、速やかに上司に報告し、後閲を受けなければならない。

(課長等不在の決裁)

第15条 課長が不在であるときは、事務局長がその専決事項を決裁するものとする。

2 施設長が不在であるときは、課長がその専決事項を決裁するものとする。

3 前2項の規定により決裁を経たときは、起案者は速やかにその旨を課長又は施設長に報告しなければならない。

第4章 文書の管理

(文書の取扱い)

第16条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑適正に行われるように処理しなければならない。

2 文書は、課長の命令又は承認がなければ他人に示し、又は写しを与えてはならない。

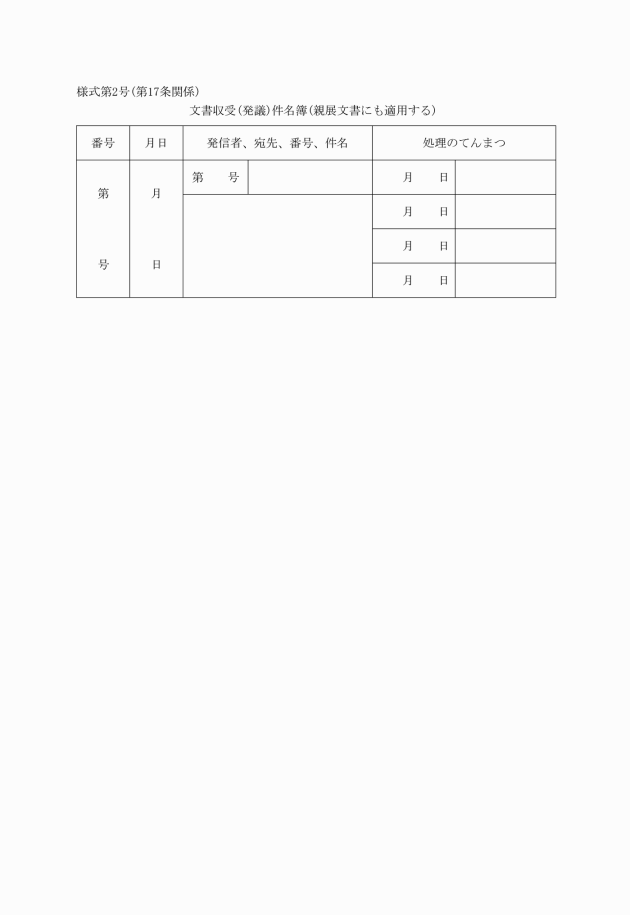

(文書の収受及び配布)

第17条 勤務時間中に到達した文書又は物件は、すべて総務課長が収受し、次に定めるところにより速やかに処理しなければならない。

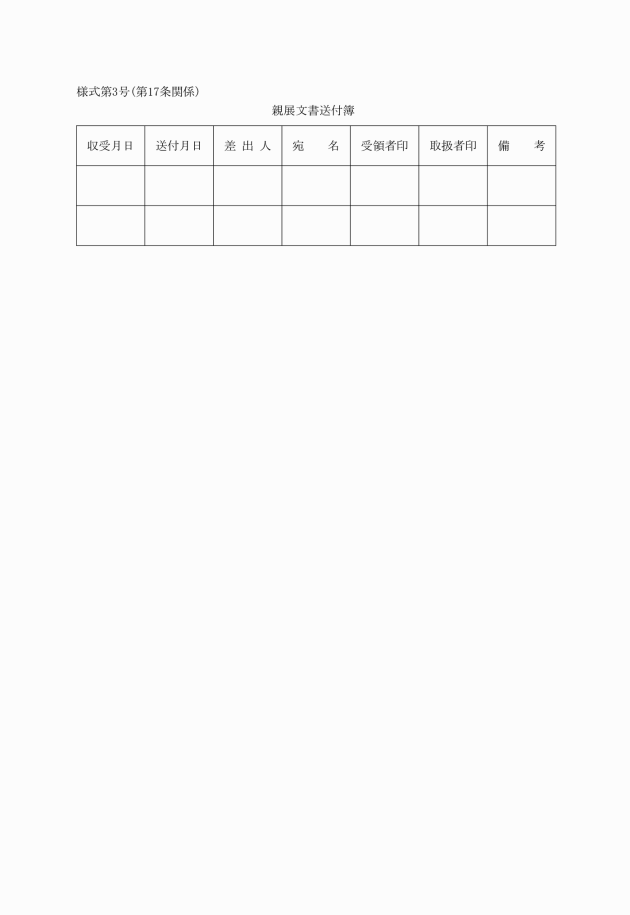

(2) 親展及び秘扱いの文書は開封せず、親展文書送付簿(様式第3号)に記載し、あて名人に配布し、受領印を受けるものとする。

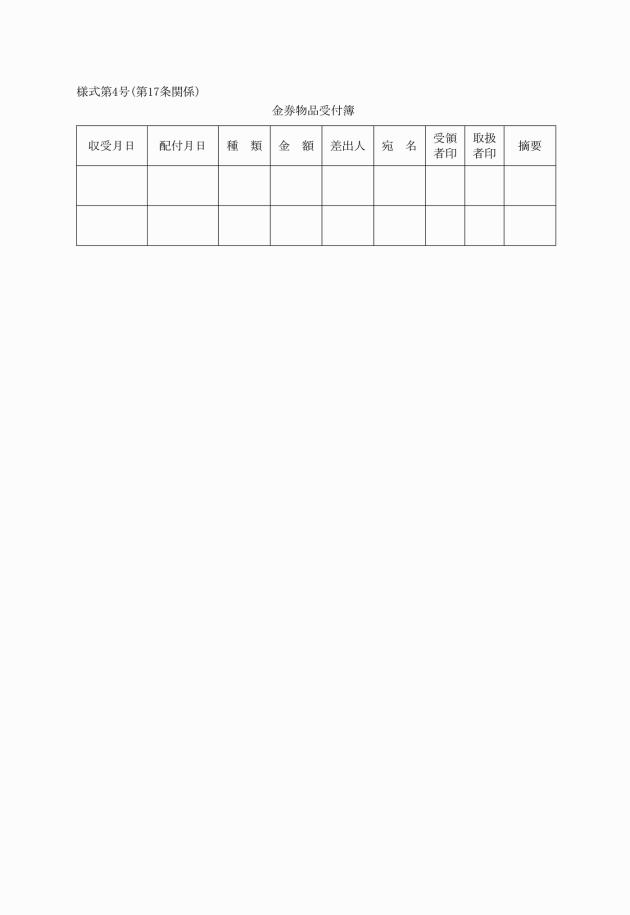

(3) 現金、金券又は物品は、金券物品受付簿(様式第4号)に登載し、会計管理者に送致し、受領印を徴すること。

(4) 訴願、訴訟、異議の申立て、入札書その他収受の日時を確認する必要のある文書には、収受の年月日、時刻を記載し、収受者はこれに捺印の上その封皮を添付すること。

(文書の処理)

第18条 主務課長は文書の配布を受けたときは、文書整理簿に受領印を押し、文書の重要又は異例に属すると認められるものはその重要度に応じて次長、局長、副管理者及び管理者の閲覧を経て、文書の処理につき指示を受けるものとする。

2 主務課長は、文書を査閲し、自ら処理するもののほかは、主務者に交付して処理の方針を示さなければならない。

3 主務者は、文書の交付を受けたときは速かに処理しなければならない。ただし、事案の性質によって直ちに処理することができないときは、上司の指示を受けて処理するものとする。

4 課長は、常に文書の処理状況について注意し、その処理の促進を図らなければならない。

(後閲)

第19条 代決によるもののうち重要なものについては、代決者において「後閲」の印を押し、上司の後閲に供しなければならない。

(起案)

第20条 事案の処理は、文書によるものとする。ただし、文書により処理することが適当でないと認めるときは、電話その他の便宜の方法によって処理することができる。この場合においては、その処理状況を明らかにしておかなければならない。

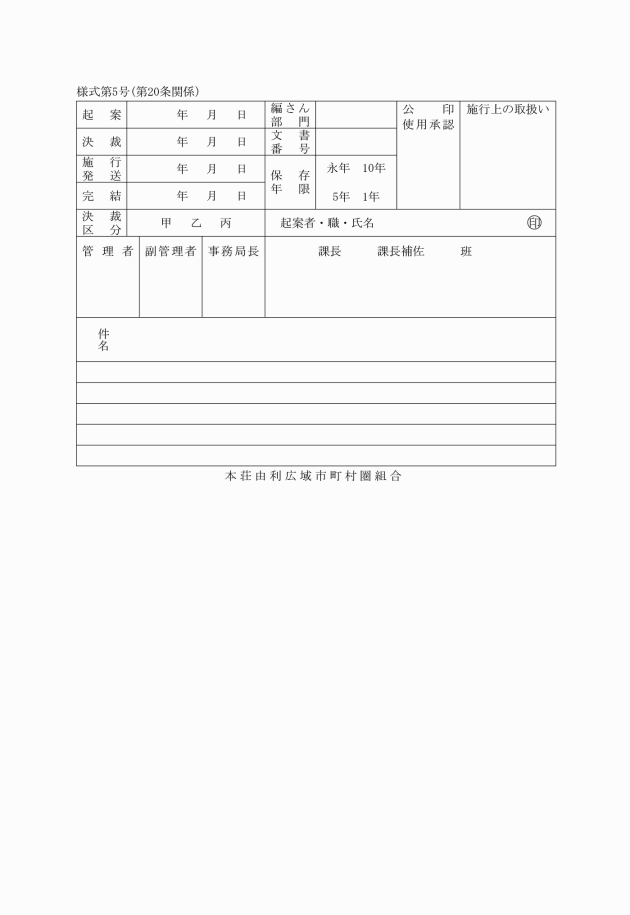

2 文書の起案は、軽易なものを除くほか、すべて回議用紙(様式第5号)を用い、簡明な件名をつけた後、必要があるものは、文案の前に起案の理由その他必要な事項を簡記しなければならない。

3 起案者は、回議用紙に起案年月日、職名及び氏名を記入し、認印し、その責任を明らかにしなければならない。

(公用文例及び用字用語等)

第21条 文書の起案は、別に定める公用文例により、「当用漢字」、「ひらがな」及び「現代かなづかい」を用い、平易簡明に記載しなければならない。

(電話による回答)

第22条 緊急を要する事件で電話による回答を求められたときは、その事件が重要でないものに限り即時回答をすることができる。ただし、後日の参考又は証拠になると認められるものは、その要旨を明記して上司の閲覧に供しなければならない。

(起案文書の特別扱い)

第23条 特別の取扱いを要する文書には、その種別に応じて「例規」、「親展」、「秘密」、「書留」、「速達」、「配達証明」、「内容証明」等の区分を回議用紙の取扱い欄に朱書するものとする。

(秘密文書の取扱い)

第24条 秘密を要するもの又は重要なものは、課長又は起案者が自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

(決裁区分)

第25条 決裁を要する文書には、次の区分により起案用紙の決裁区分欄に表示しなければならない。

(1) 管理者決裁のもの 甲

(2) 事務局長決裁のもの 乙

(3) 課長決裁のもの 丙

(決裁文書の処理)

第26条 決裁を得た文書で、施行を要するものは速やかに処理し、その年月日を記入しなければならない。

2 事件が完結したときは、主務者において文書に「完結」と朱記し、班長に渡さなければならない。

3 班長は、編さん部門と保存期間を記入して保存しなければならない。

(未決書類)

第27条 処分未済の書類は、主務者が不在の場合であってもその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書の秘密保持)

第28条 文書は、管理者の許可を受けなければ、これを部外に示し、又は貸与し、贈与してはならない。

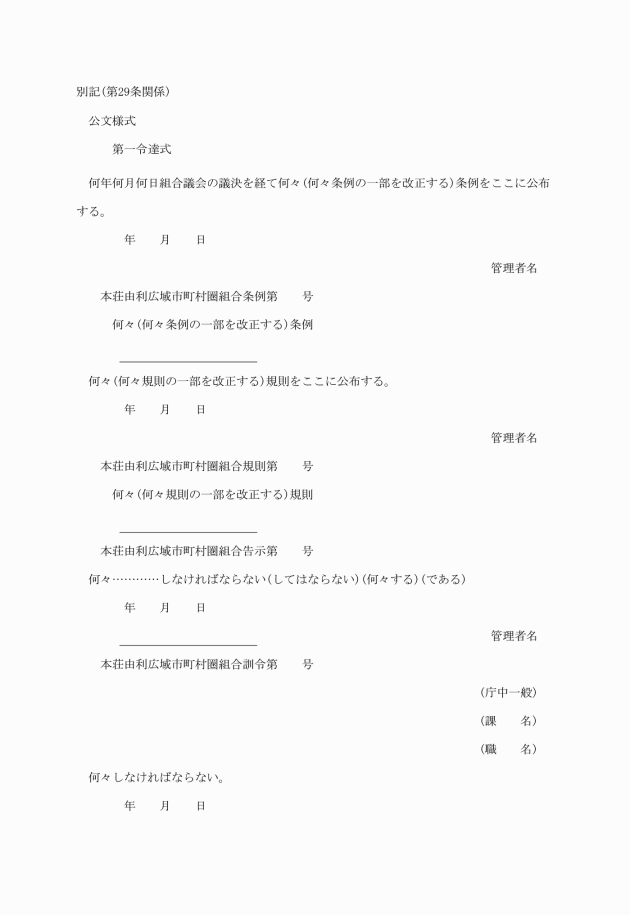

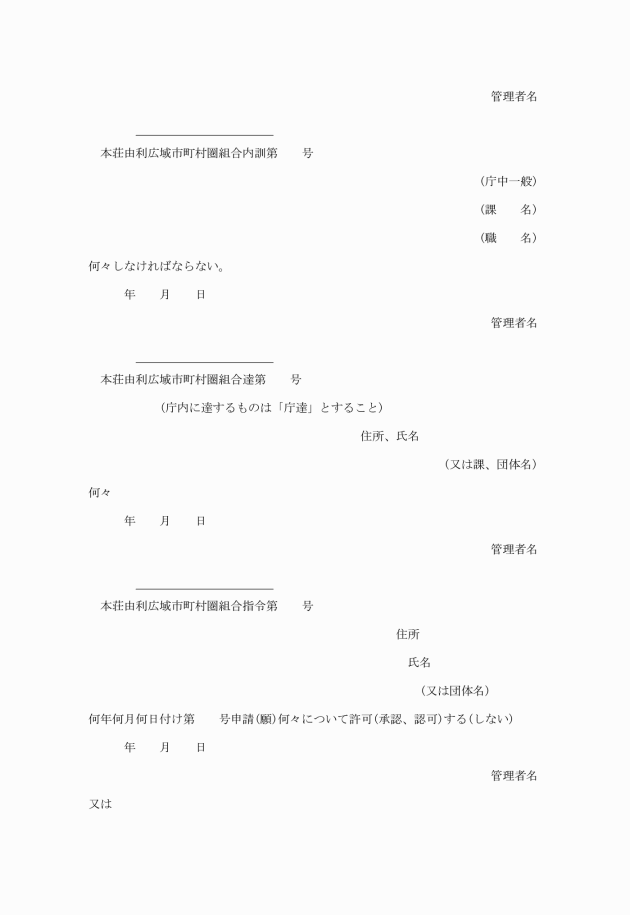

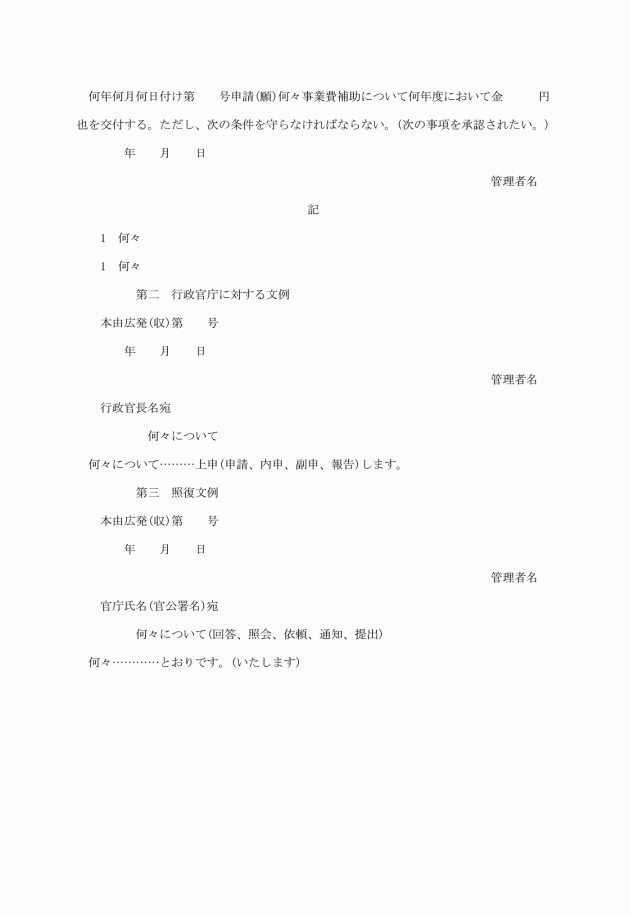

(公文式)

第29条 公文は、式例あるもののほか、別記によるものとする。

2 公文には、別に定める型式の公印を押さなければならない。

(令達の種類)

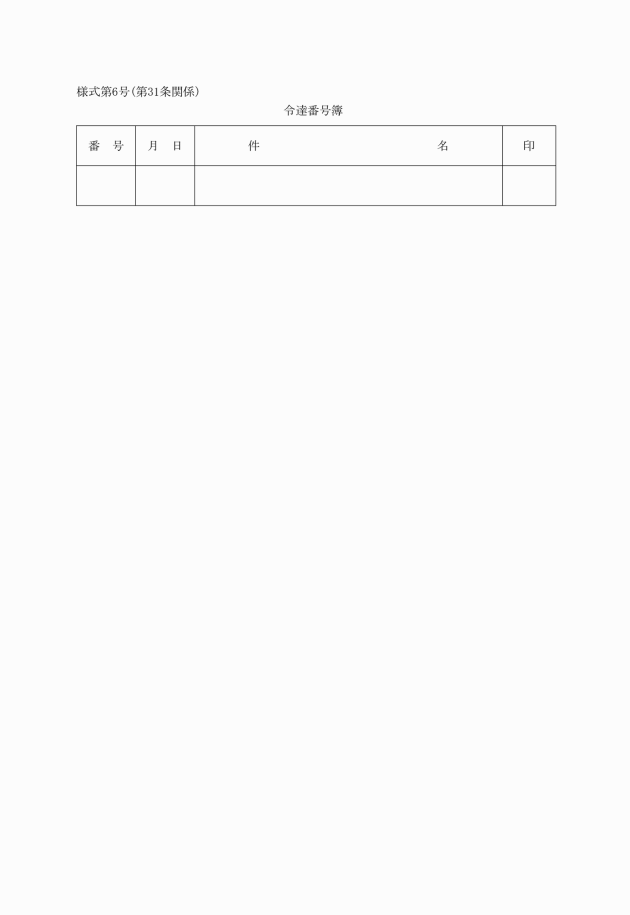

第30条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法及び他の法令によって条例と称して公布するもの

(2) 規則 地方自治法及び他の法令によって規則と称して公布するもの

(3) 告示 管内一般又は一部に公示するもの

(4) 訓令 課又は職員に対して指揮命令するもの

(5) 内訓 訓令であって秘密に属するもの

(6) 達 個人、団体等に告達するもの

(7) 庁達 課、施設等に告達するもの

(8) 指令 申請、願、伺等に対して指揮するもの

(発信者名)

第32条 発送文書は、法令に特別の定めがあるものを除き、管理者名を用いなければならない。ただし、特に委任された事項及び軽易なものについては組合名、事務所名、課名若しくは施設名又は事務局長名、課長名若しくは、施設長名を用いることができる。

(施行日)

第33条 施行の日付は、原則として浄書した日とする。ただし、特に施行の日を限定する必要のあるものは、起案用紙の日付欄に施行日を明記しなければならない。

(文書の記号番号)

第34条 一般文書には記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書は「号外」として処理することができる。

2 文書の記号は、次の順序により付する。

(1) 組合の約字「本由広」

(2) 文書の区分による「発」又は、「収」

3 文書の番号は、年間を通じて一連番号とし、当該文書が完結するまで同一番号とする。ただし、2年以上にわたる場合は、最初の年を表わす数字を頭書するものとする。

(文書の発送)

第35条 文書及び物品の発送は、総務課長が行う。

2 文書を発送しようとするときは、発文書及び収文書に区分し、文書整理簿に記載し、発送しなければならない。

3 親展等特殊な発送取扱いをするもの、後日発送したことの確認を要するものは、必要な事項を記入しておかなければならない。

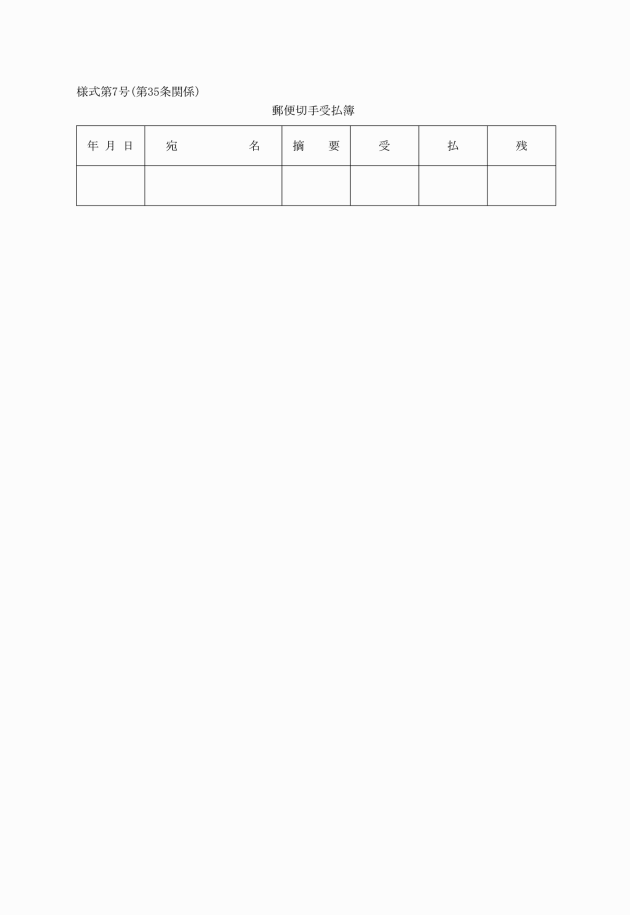

4 郵送する文書は、郵便切手受払簿(様式第7号)に記載し、発送しなければならない。

(文書の整理)

第36条 文書は、常に整理し、重要なものは非常災害時に際し、いつでも持ち出しできるようあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなければならない。

(文書の保存年限)

第37条 文書の保存年限は、永年、10年、5年及び1年の4種とする。

2 保存区分を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 永年保存

ア 条例、規則その他例規関係書類

イ 重要な事業計画及びその実施に関する書類

ウ 議会の会議録、議決書等重要な書類

エ 財産及び営造物及び組合債に関する重要書類

オ 重要な契約に関する書類

カ 重要な職の事務引継ぎに関する書類

キ 印鑑に関する重要な書類

ク 職員の任免、賞罰その他身分に関する書類

ケ 褒賞及び表彰に関する書類

コ その他永年保存を必要とする書類

(2) 10年保存

ア 通達、回答、指令等で永年保存を必要としない書類

イ その他10年保存の必要ある書類

(3) 5年保存

ア 令達で永年及び10年保存を要しない書類

イ 出納に関する証拠書類及び決算に関する書類

ウ 議会に関する書類で永年保存を必要としない書類

エ 文書の整理及び処理に関する書類

オ 出勤簿、旅行命令簿、復命書、服務免除承認願、有給休暇承認願等服務に関する書類

カ その他5年保存の必要があると認める書類

(4) 1年保存

ア 軽易な書類及び一時に止まる告示、通知等

3 保存年限の計算は、暦年によるものは完結した日の属する翌年の1月1日から、会計年度によるものは完結した日の属する年度の翌年の4月1日から起算するものとする。

(文書の編集)

第38条 完結文書は、完結年月日の順序に従って主務課において編集し、表紙及び索引を付さなければならない。ただし、保存期限1年のものは、索引を省略することができる。

2 文書に附属する図面、ひな形等で相綴に不便なものは、本書にその旨を記載し、別に保存することとする。

(文書の保管及び保存)

第39条 編集を終えた文書は、所定の場所に保管し保存しなければならない。

(文書の廃棄)

第40条 保存年限を経過した文書は、総務課長が主務課長と合議の上、廃棄するものとする。ただし、必要と認めるときは、主務課長と協議の上、保存年限を延長することができる。

2 文書を廃棄する場合において、秘密を要する文書又は他に転用するおそれのある文書は、焼却、切断等適当な処理をしなければならない。

(施設における文書処理)

第41条 施設に配達された文書で、管理者あてのもの及び特に重要と認められるものは、事務局に回付し、上司の決裁を経たのち処理するものとする。

第5章 その他

第42条 この規則により難い事由が生じたときは、管理者の決するところによる。

附則

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 組合が準用する本荘市職員服務規則(昭和31年本荘市規則第6号)第8条から第24条まで及び第35条に規定する事項並びに本荘市処務規程(昭和31年本荘市訓令第4号)に規定する事項については、この規則の施行後は適用しない。

3 副管理者以下専決規程(昭和45年訓令第1号)及び事務局事務分掌規程(昭和47年訓令第1号)は、廃止する。

附則(昭和51年8月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年7月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月8日から適用する。

附則(昭和55年7月24日規則第3号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

附則(昭和56年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年1月28日規則第2号)

この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

附則(昭和61年1月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月27日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月25日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月25日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年5月21日規則第3号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

附則(平成17年3月15日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月29日規則第9号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月27日規則第3号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

附則(平成22年12月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月24日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月24日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年7月1日規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。